発生状況

| この災害は、Z社の工場建屋の増設工事において、既設フロアと増設フロアを仕切るブルーシートを吊り下げるため、フォークリフトで持ち上げた作業台に乗って作業していた2名の作業者が、作業台とともに転落したものである。 この増設工事は、Z社(発注者)がY社(元請)に発注して工事が進められ、増設フロアの建設工事がほぼ終わった後、既設フロアから増設フロアに生産設備を移設する作業をY社から請け負ったX社が行っていた。 移設作業の初日、X社の職長Aと同僚の作業者B~Dの4人は、まず、既設フロアと増設フロアを仕切っていたブルーシートを取り外した。その後、既設フロアで生産設備を解体し、これを増設フロアに移動する作業を行った。1日の作業を終えて現場を去ろうとしたとき、Z社の担当者Eから「その日の作業を終えたらブルーシートを元通りにつり下げておくように」との指示があった。そこで、A~Dは、現場付近にあった作業台(パレットの周囲を手すりで囲ったもの)をフォークリフトで持ち上げ、ブルーシートのつり下げ作業を行うことにした。BとCが作業台に搭乗し、Dはフォークリフトの運転を、Aは作業の指揮を行った。 ブルーシートのつり下げ作業を終えて、作業台を降下させたとき、作業台がブルーシートに引っかかったので、Dがフォークリフトを後退したところ、作業台が傾いて落下し、BとCは作業台とともに4mの高さから墜落した。2人は直ちに病院に搬送されたが、Bは間もなく死亡した。 生産設備の移設作業期間中も作業時以外は既設フロアと増設フロアを仕切るブルーシートを吊り下げておくことは、Z社からY社に伝わっていなかった。そのため、Y社がX社に示した計画書にはブルーシートのつり下げ作業は含まれておらず、高所作業用のローリングタワーや高所作業車を用意していなかった。 |

原因

| この災害の原因としては、次のことが考えられる。 | |

| 1 | 発注者(Z社)と元請(Y社)との連絡調整が十分でなかったこと 生産設備の移設作業期間中も作業時以外は既設フロアと増設フロアを仕切るブルーシートを吊り下げておくことは、発注段階でZ社からY社に伝わっていなかった。さらに移設作業期間中のブルーシートつり下げ作業もZ社の担当者が直接X社の職長に指示したため、Y社はこのことを認識しておらず、Y社がX社に示した計画書にはブルーシートのつり下げ作業は含まれておらず、高所作業に必要なローリングタワーや高所作業車を用意していなかった。 |

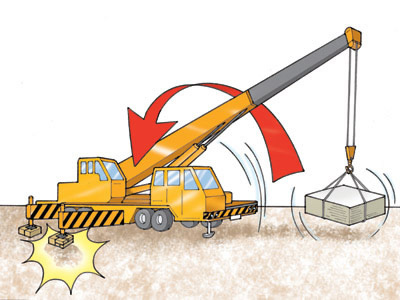

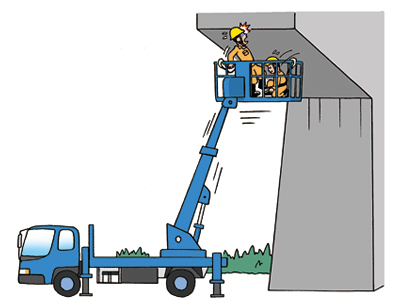

| 2 | 高所作業を行うため必要な措置を講じないまま高所作業を行ったこと 足場を組み立てる、ローリングタワー又は高所作業車を使用する等の措置を講じないまま、作業台をフォークリフトのフォークに載せて持ち上げ、高所作業を行った。 |

対策

| 同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要である。 | |

| 1 | 発注者と元請との連絡調整を十分に行い、安全な計画を立て作業を行うこと 安全な作業計画を立てるためには、発注者と元請が工事開始前に連絡調整を十分に行い、発注者からの伝達事項や要望の漏れがないようにする。また、臨時の作業が発生した場合には、まず発注者と元請が必要な機械・設備を確認し、安全な作業の手順を検討し、これを下請けを含めた関係作業者に周知徹底することが重要である。 |

| 2 | 高所作業を行うため必要な措置を講じた上で高所作業を行わせること フォークリフトの乗車席以外の箇所に人を乗せることは原則として禁止されている。足場を組み立てる、ローリングタワー又は高所作業車等を使用するとともに、十分な安定度を確保、作業者に保護帽や安全帯を使用させる等の墜落防止措置を講じた上で高所作業を行わせることが重要である。 |