発生状況

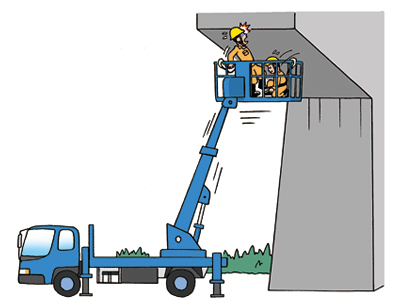

| この災害は、有料道路上方にパーキングエリアをPC橋梁構造で設置する工事現場において、橋梁上部工橋桁の型わく解体作業中に発生したものである。 当日の作業は、朝礼後、作業者数名が以前から使用している定型図表を用いてKY活動を行った後、それぞれに分かれて高所作業車(作業床高さ14.8m)による型わく解体作業を開始し、被災者は同僚1名とともに橋梁上部工橋桁の底板部分の型わく解体を開始した。 作業は順調に進み、予定した底板の型わく解体が終了したので、被災者は高所作業車を操作してデッキを収納しようとしたが、操作を誤ったためにブームが逆に伸びてしまい、デッキ上の操作盤の手すりと橋桁底部との間に身体をはさまれた。 そのとき、同僚もデッキの手すりと橋桁底部の間に身体をはさまれそうになったが、とっさに身をかわし助けを求めた。 その後、45m離れた場所で作業を行っていた他の作業者が災害を知って駆けつけ、この高所作業車の旋回台部にあるもう1つの操作盤で操作し救出したが、7日後に死亡した。 |

原因

| この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |

| 1 | 無資格者が高所作業車の運転を行ったこと 被災者が会社に提出していた高所作業車運転技能講習修了証の写しは、偽造されたものであり、会社はそれを確認することなく作業床の高さが10mを超える高所作業車の運転を行わせた。 |

| 2 | 作業指揮者の指名等を行わずに作業をさせたこと 会社は、高所作業車を用いた作業を行うに際し、作業計画を策定せず、また、作業指揮者の指名、直接指揮の下に作業を行わせなかった。 |

| 3 | 作業空間が狭かったこと 橋桁の型わく解体作業であったため、高所作業車のデッキ(作業床)と橋桁型わく底板との間が狭く、デッキ収納の操作を誤ったときに是正の操作を行う余裕がなかった。 |

| 4 | KY活動等が形式的であったこと 作業開始前にKY活動が行われたが、全員参加ではなく、また、形式的なもので災害防止効果の面で不十分であった。 また、元方事業者による下請事業者が行う安全教育等に対する指導援助も不十分であった。 |

対策

| 同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | ||

| 1 | 高所作業車の運転は有資格者に行わせること 作業床の高さが10mを超える高所作業車の運転は、技能講習を修了した有資格者に行わせる。(安衛法第61条、令第20条第15号) また、事業者は、高所作業車運転技能講習修了証(技能講習修了証明書を含む)を写しではなく原本で確認する。 | |

| 2 | 安全な作業計画の作成等を行うこと 高所作業車を用いて橋桁の型わく解体作業等を行うときには、あらかじめ作業場所の状況、高所作業車の種類及び能力等について十分な検討を行い、適切な作業計画を策定するとともに、作業指揮者を指名して作業計画に基づく作業を直接指揮させる。(安衛則第194条の9、10) | |

| 3 | 作業開始前の作業打ち合わせ等を十分に行うこと その日の作業を開始する前に、全員参加でその日の作業に関する打ち合わせを行うとともに、実効あるKY活動を行わせる。 また、元方事業者は、下請事業場に対して安全衛生教育などについて指導援助を行う。 | |

| 4 | 定期自主検査等を確実に行うこと 作業床の高さが2m以上の高所作業車については、1年以内に1回の有資格者による定期自主検査(特定自主検査)、1月以内に1回の定期自主検査、作業開始前の点検等を確実に実施し、必要な補修等を行う。(安衛則第194条の23~28) | |