発生状況

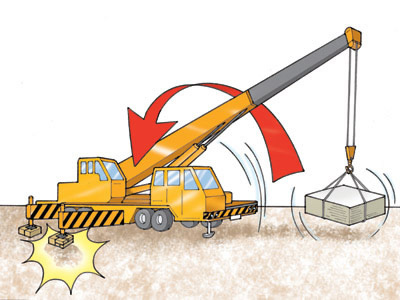

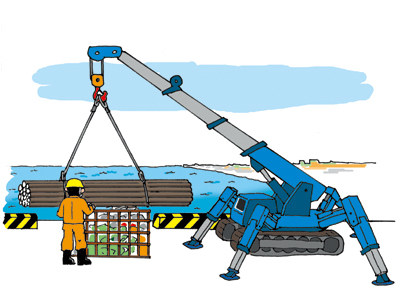

| この災害は、桟橋上に設置した小型移動式クレーンで足場用単管の束を4m下の台船に下ろそうとしたときに発生した。 災害発生当日、港湾工事を行うため、桟橋に停泊している台船上で単管足場の組立て作業を行っていた。桟橋から台船への足場部材の揚重作業は、桟橋上に設置した小型移動式クレーン(つり上げ荷重2.32t、4本のアウトリガーを有するクローラクレーンで、通称「カニクレーン」と呼ばれるもの)で行い、作業者A~Cの3人が作業を担当した。 午前中は、Bが移動式クレーンを運転し、AとCが玉掛けを担当して足場部材を3回に分けて台船に下ろした。昼食後に行われた4回目の揚重作業は、Aが1人で行うことになり、単管18本(重量290kg)の束を玉掛けした後、移動式クレーンを運転して、つり荷を台船の真上の位置に持って行くためジブを旋回および起伏したところ、つり荷が桟橋上に置かれた資材カゴに引っ掛かった。そこで、Aは移動式クレーンの運転を停止し、移動式クレーンの傍らの運転位置を離れて資材カゴからつり荷を外そうとしたときに、移動式クレーンが横転したため、Aはジブに押されて桟橋から台船上に墜落した。 移動式クレーンが横転したとき、アウトリガーの張り出し状態と作業半径から定格荷重は160kgであったが、つり荷は290kgと過荷重の状態であった。また、設置場所が狭かったため、左右のアウトリガーの張り出し状態が異なっていた。なお、この移動式クレーンのアウトリガーは4隅に設けられていて、張り出し方向と張り出し幅をそれぞれ3段階で調整できるようなっていた。 さらに、Aは玉掛け技能講習を修了していたが、小型移動式クレーンを運転するための資格(移動式クレーン運転士免許又は小型移動式クレーン運転技能講習修了)は持っていなかった。 |

原因

| この災害の原因として、次のようなことが考えられる。 | |

| 1 | つり荷を移動中に過荷重になったこと 移動式クレーンが横転したときのつり荷の重量は290kgであったが、アウトリガーの張り出し状態と作業半径から定格荷重は160kgであり、過荷重となっていた。さらに、アウトリガーの張り出し状態が左右で異なっていたため、横転しやすくなっていた。 |

| 2 | 資格がない者に移動式クレーンを運転させたこと 小型移動式クレーンを運転するための資格の有無を確認しないまま、資格がない者に小型移動式クレーンを運転させた。 |

| 3 | 1人作業であったこと つり荷を玉掛けし、周囲の状態を確認しながら移動式クレーンを運転する作業を1人の作業者に行わせていた。 |

対策

| 同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |

| 1 | 移動式クレーンの定格荷重を超える荷をつり上げないこと 移動式クレーンを用いて作業を行うときは、作業計画、移動式クレーンの設置場所とその周囲の状況から定格荷重をあらかじめ確認しておき、定格荷重を超える荷をつり上げないようにする。さらに、アウトリガーの張り出しを左右同じにし、移動式クレーンを安定した状態で使用することも重要である。 |

| 2 | 移動式クレーンは資格のある者に運転させること 移動式クレーンは、その能力(つり上げ荷重)に応じた資格を有する作業者に運転させなければならない。つり上げ荷重が1t以上5t未満の小型移動式クレーンについては、移動式クレーン運転士免許を受けた者または小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者に運転させる必要がある。 |

| 3 | 移動式クレーン作業は2人以上の作業者に行わせること 移動式クレーンによる荷の移動作業では、移動式クレーンを運転する作業者1人、荷の玉掛けとつり荷の確認を行う作業者1人のほか、必要に応じ監視人等を配置し、周囲の安全にも注意しながら作業を行わせる。 |