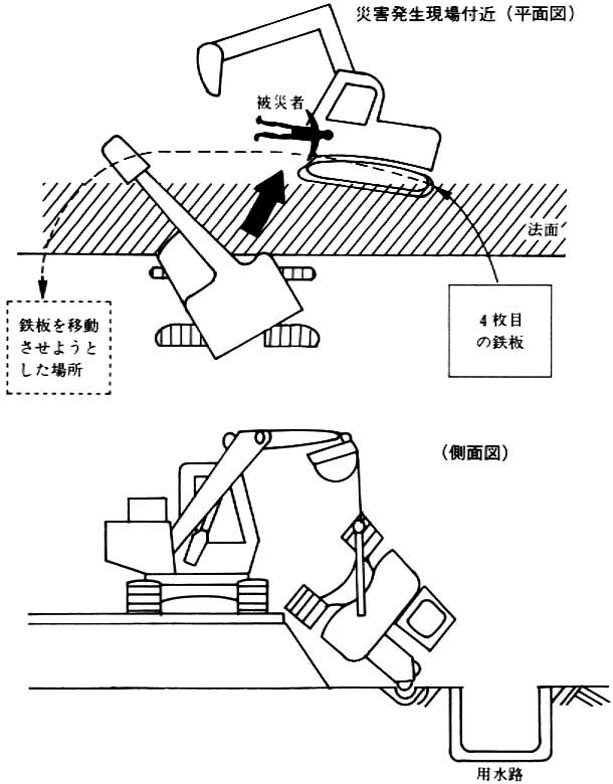

発生状況

本災害は、鉄筋コンクリート造り建築物の新築工事において、型枠の解体工事に当たっていた作業者が、開口部に足を踏み込み約6mの高さからコンクリート床に墜落したものである。

災害は、躯体工事における外壁の型枠の解体作業中に発生した。

当該作業に従事していたのは、型枠の解体を請け負っていた甲社(3次下請)所属の作業者A(被災者)とBの2名であった。

当日の作業は、AとBが共同で2階の型枠を解体し、解体した型枠を型枠仮置き場に移動していくという手順であった。

解体作業は足場上で行われ、解体した型枠(幅60cm×長さ3m×厚さ7cm)を足場に沿って通路上にいったん取り出した後、そこから型枠仮置き場に運搬する作業はAが1人で行っていた。この作業を数回繰り返し、Aは前回と同様に運搬しようとして型枠を持ち上げ、方向転換するため後ろ向きで歩いたところ、コンクリート床スラブと壁の間にあたる開口部(28cm×6.45m)に足を踏み込み、そのまま約6m下の1階コンクリート床スラブ上に墜落した。

なお、当日の作業については、甲社所属の職長Cの指揮のもとに行うこととされていたが、災害発生当時Cは、同現場内にいたものの別の場所で作業に従事しており、直接指揮をとる態勢ではなかった。

また、Aは、安全帯を着装していたが、当作業においては使用していなかった。

原因

(1) 作業場における墜落のおそれのある開口部に、手すりを設ける等の墜落防止措置がなされていなかったこと。

(2) 墜落のおそれのある箇所での作業について、安全帯を使用していなかったこと。

(3) 関係請負人に対する墜落防止対策に関する連絡調整が不十分であったこと。

対策

(1) 開口部等墜落のおそれのある箇所には、手すりを設ける等の墜落防止措置を講じること。また、措置を講じるまで、元請業者は下請作業者に作業床を使用させないこと。

(2) 墜落のおそれのある箇所で作業を行う場合に、安全帯を使用する等適正な対応ができるよう安全教育等を徹底し、周知すること。

(3) 安全協議会等を通じて、作業者に対する墜落防止対策に関する連絡調整を徹底すること。