発生状況

本災害は大手建設会社が一括して施工していた8棟の鉄筋コンクリート造の共同住宅等の新築工事のうちの1棟の工事で発生した。

災害発生当日の作業は以下のとおりであった。

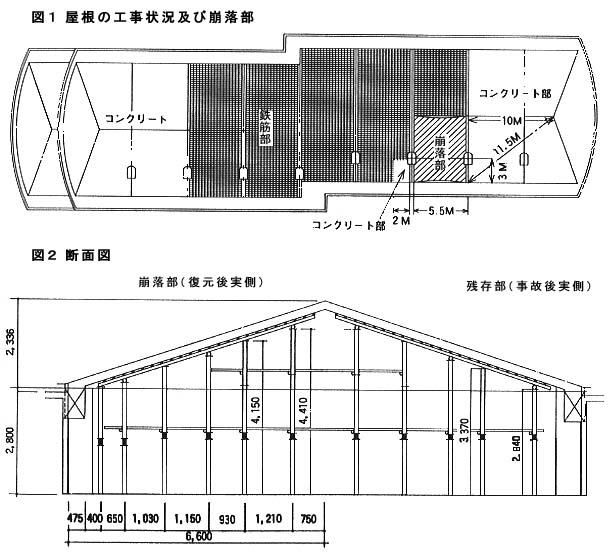

午前からコンクリートの打設作業を始め、圧送車2台を用いて東西両端から2スパンずつ合計4スパンの柱・壁・梁部分のコンクリートの打設を行ったあと、その部分の屋根の打設を行い、作業を一旦終了した。午後から、残りの部分の柱・壁・梁部分の打設をまず行い、次に屋根部分の打設を開始した。東側から3スパン目の南側部分の屋根の打設をほぼ終了し、同部分のコンクリート均し作業を行いながら、コンクリートホースを北側の屋根部分に移動させていたところ、南側部分の型枠支保工が倒壊したものである。

なお、型枠及び型枠支保工の施工については、元方事業者が組立て図等を作成し、組立ては型枠支保工の組立て等作業主任者の選任されている専門工事業者が担当していた。

また、型枠支保工の組立状況についてその未倒壊部分から次のような問題点がみられた。

[1] 支柱の上端にキャンバーを置かず、また、支柱の上端の移動を防止する措置が講じられていなかったこと。

[2] 支柱の水平つなぎについて、その端部を壁に当てるか又は筋かいを設けることによる水平つなぎの変位を防止するための措置が講じられていなかったこと。また、支柱の配置が整然としておらず、水平つなぎがすべての支柱に取り付けられていなかったこと。

原因

1 支柱と水平つなぎの接合に、直交クランプでなく、緊結力の弱い根がらみクランプが使用されていたこと。

2 型枠支保工が、組立図どおりに組み立てられていなかったこと。

3 支柱の上端部分の移動を防ぐ措置及び水平つなぎの変位防止の措置が不十分であり、支柱が作用荷重に耐えることができずに座屈したこと。

対策

1 型枠支保工の組立図を作成するときは、主要な部材の設置間隔、部材に継ぎ手や接合部を設ける場合の位置や具体的な接合方法(ボルトや釘の本数や間隔)を指定すること。

2 型枠支保工は、組立図どおりに組み立てること。

3 支柱の水平つなぎの変位を防止するための措置を確実に行うこと。

4 元方事業者はコンクリートの打設を行う前に型枠支保工が組立図どおりに組み立てられているか確認すること。

5 作業者に対する安全衛生教育を徹底すること。